导读:2025 年 8 月 16 日,由中国自动化学会主办的 2025 中国自动化与人工智能教育大会暨 2024-2025 学年全国青少年劳动技能与智能设计大赛全国决赛在浙江桐乡召开。中国自动化学会监事长、中国科学院自动化研究所研究员王飞跃受邀参加本次大会并作题为“人工智能教育之 CASE: K21 = iSTREAMs + iCDIOs”的报告。

报告基于平行智能与智能教育的研究,提出面向人工智能时代和 K21 教育的新基础课程——CASE(Control/Automation Science and Engineering,控制与自动化科学与工程),其核心思想是在K21教育过程中贯穿“干中学,学中干”,整合 iSTREAMs 和 iCDIOs,深度融合智能科技与新理工人文理念。通过虚实互动的智能方法,报告构建了知识生成传授、能力培养与价值塑造的多维教育生态,为人工智能时代的复合型人才培养提供系统性解决方案。

报告中“CASE”并非指案例,而是控制自动化科学与工程(Control Automation Science and Engineering)。应当将其视为与数物化智能化变革之后同等的重要基础学科,使之成为从小学到大学贯穿始终的课程,CA 不但是面向物理世界的Control/Automation, 还可基于Cyberspace 的Cybernetic/Automatic, 甚至加新文科走向社会科学的Convergence/Autonomous, 因为CASE 之本质是一门多学科交叉融合,最后可以形成一系列激励创新型的跨学科或超学科性质的课程,能够有效地综合物理世界与虚拟世界的知识与应用。

一、教育的目的

当前我国的义务教育体系以小学初中学段的9年教育为主,美国正在讨论K16(幼儿园到大学四年级)贯通培养,而随着大模型等新一代人工智能教育形态的出现,教育体系应当直接扩展至K21(幼儿园到研究生毕业)全学段的系统设计。在这一背景下,当下博士水平的毕业生在未来可能相当于高中生甚至初中生的水平,因此教育体系的改革已势在必行。在这一改革过程中,需要系统性地讨论未来的教师、未来的教学、未来的课堂、未来的课程以及未来的学校。然而在此之前,应首先回归教育的本源,即教育的本质问题。怀特海指出,教育即是“理解”。教育的核心在于让学生体验知识发现的过程,而知识发现的核心是“理解”,其目的在于帮助学生理解其身边正在发生的事情以及可能遇到的情境,因为这构成了其人生的根本内容。关于“理解”的含义存在多种界定,可以简要概括为“理解一切,即宽恕一切”。该表述来源于法国谚语,其内涵包含“Understand all is to pardon all”以及“Understand all is to forgive all”。从个人层面看,理解意味着宽恕;从社会与法律层面看,理解意味着宽容。理解的实质是承认和接纳发生在身边事物的现实主体。在当今时代,这一主体即是人工智能。人工智能经历多次寒冬后仍不断发展,如今已形成不可阻挡的趋势,因此它已成为一个不可回避的现实存在。

二、AI 的本质

但什么是人工智能AI? 人工智能是否仅仅是过去以算法为核心,从推理、规划到深度学习等多种算法所构成的体系?多数人的理解仍停留在这一层面,但事实上,这种意义上的人工智能在三年前已被视为“老AI”。三年前起,许多大型企业提出的方向不再是“All in AI”,而是“All in Agents”, AI 成了"Agentic Intelligence",即“旧AI",因为更新的又来了。例如,Salesforce 将其核心产品更名为Agentforce,当前普遍讨论的AI Agents 已不仅仅是智能助理,而是逐渐演变为数字员工乃至社会的数字生产力即数字人类。然而,这种趋势也可能很快过去,并最终回归到自动化的本质——自主。未来的发展方向或将通过Agents的组织与协调,使其成为独立的社会组成部分,从而形成“Autonomous Intelligence”,就是即将到来的“新AI”,催生新的社会生态。尽管“AI”在缩写形式上相同,但其内涵已发生深刻变化,其本质在于“智能的自动化AI(Automation of Intelligence)”。

人工智能的创始人约翰·麦卡锡在1992年曾亲口对我说,AI就是"Automation of Intelligence"的缩写,而这一概念的核心就是“知识自动化”。麦卡锡在交流中强调,机器人研究的实质即是自动化,而他所从事的则是智能的自动化,其本质即是知识的自动化,如图1所示。这一观点也深刻地揭示了教育在未来必将受到重大影响。当前学校传授的大量专业知识,在未来可能不再需要依赖专门教师进行讲授,因为这些知识将逐渐转化为普遍的科学素质与常识,成为不学也必须掌握、不会即可随时获取的内容。传统教育中对经典著作的背诵,例如《论语》《道德经》,曾被视为博士学位的标准,历史上2000年前后博士的界定就是基于对一部书中某一章节的掌握。而在后面的科举时代,状元所需掌握的知识总量若以今日的“Token size”或比特数量衡量,实际上相当于小学程度。由此可见,知识教育体系及其学位在历史演进中不断发生变化,我们必须构建与AI知识自动化相应的体系,特别是尽快消除“刷题”与应试的危害。

当下我们必须正视的是,知识的自动化、产生、传播、理解与利用正经历深刻变革。在这一过程中,最关键的两项资源“TA”: Trust 信任力与Attention 注意力。人工智能的另一位创始人司马贺曾认为,信任与注意原本是无法成为商品的,但今天人工智能,机器人与区块链的发展却将其转化为新的商品与流通要素。这一转变标志着人类社会正处于从工业时代向智业时代的跨越关口,其意义可与当年农业向工业的转型相类比,但更重大。当时,工业革命的本质在于将“时尚”这一理念通过纺织机、羊毛与棉花转化为可大规模生产与流通的商品,就是纺织品,由此工业时代走上普及阶段。而今天,人工智能、机器人与区块链正在以类似的方式重构信任力与注意力的商品价值与流通逻辑。

图1 知识自动化

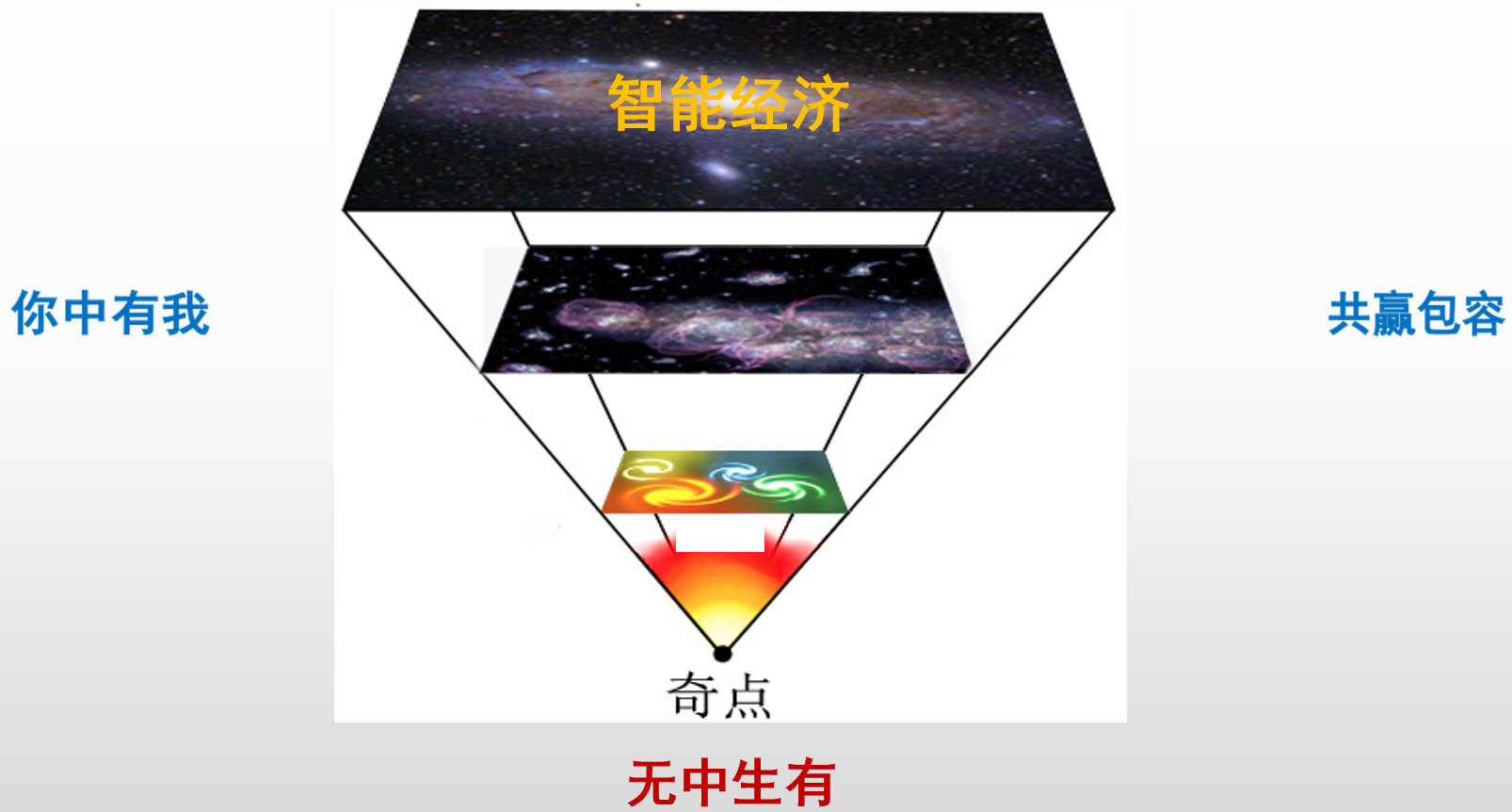

当前我们面临的情境与以往相似,但又多了新的要素。以美团、滴滴以及快递行业为例,其本质在于利用“TA”将原本并非“工作”的事务转化为新的产业形态。因此,人工智能的出现并不会导致大规模失业,相反,它将创造更多、更优质的工作岗位。这一趋势与计算机的历史演进极为相似:计算机这个词(Computer)在最初专门指代进行算数工作的女工,但随着技术的发展,计算机逐渐由人转变为机器,从而消灭了单纯的手工计算行业,包括中国打算盘的行业,但同时催生出软件工程师、算法工程师、架构工程师等全新职业群体。如今,这些新兴岗位被统称为“码农”。由此可见,人工智能不会消灭就业,但会使当前被认为优越的部分岗位消失,并将许多原本不被视为工作的事务转化为新的劳动形式。例如,快递在过去并非职业,邻居或同事之间的互助便能完成相关事务,而在人工智能支撑的平台模式下,社会的信用与需求被托付给平台,快递由此演变为一个正规化的大行业。未来,类似的转化将不断出现,更多非工作的事务将逐步成为新的工作岗位,甚至是优质岗位。同样,在科研领域,许多原本不被视为研究的问题将逐步发展为研究课题,而当前一些热门课题则可能在人工智能的推动下失去研究价值,蛋白质结构研究就是一例。由此,知识生产将进入一个新的境界,实现“无中生有”,突破边际效应递减规律,知识的应用越多,其价值反而越大,边际效应递增,如图2 所示。

图2 智能经济新边际效应

自去年起,国际社会如UNESCO提出“可持续发展科学国际十年”,并倡导“全民科学”。这一倡议强调小学至高中阶段的学生均应积极参与科研活动,认为这是推动全球社会变革的保障和关键十年。相关统计报告显示,现有科研成果中仅有万分之三至万分之五真正涉及人类福祉的发展,其余大部分研究未能产生直接关联。因此,必须确立新的“社会契约”,调整研究方向,将这一议题上升为人工智能时代的全球性核心课题。中国自动化学会也正在与联合国教科文组织UNESCO及其他国际组织进行合作探讨,寻求共同参与“可持续发展科学国际十年”。显然,这一时代仅依靠技术已不再充分,必须从根本上改变思维方式。

三、卡尔•波普尔三个世界理论

按照科学哲学的一种观点,现实由三个世界构成:物理世界、心理世界与人工世界,分别由“老IT”工业技术(Industrial Technology), “旧IT”信息技术(Information Technology )和“新IT”智能技术(Intelligent Technology )为主进行开发。当前正处于人工世界开发的关键阶段,这也是人工智能与大数据兴起的根源。大数据已成为新的资源,被视为“石油矿产”;而信息技术则经历了由一百年前的工业技术演进至今日的智能技术的转变。在这一历史脉络下,我们必须承担起新的责任与使命。

曾有美国学者指出,中国人口若要达到与美国相当的生活水平,从资源消耗角度上考虑几乎不可能实现,因为美国不足世界5%的人口却消耗了全球约1/4至1/3的资源,而中国人口占全球的20%,其效率还被普遍认为低于美国,若要实现相同生活方式则需3 至4 个地球。但思维转变,不仅能够保证中国人民的生活质量提升,也能够实现全人类的共同福祉。由此,工业技术作为开发物理世界的核心工具,信息技术作为开发心理世界的核心工具,而今我们必须开发人工世界,这一使命需要依托新IT智能技术与新AI自主智能的拓展与应用。

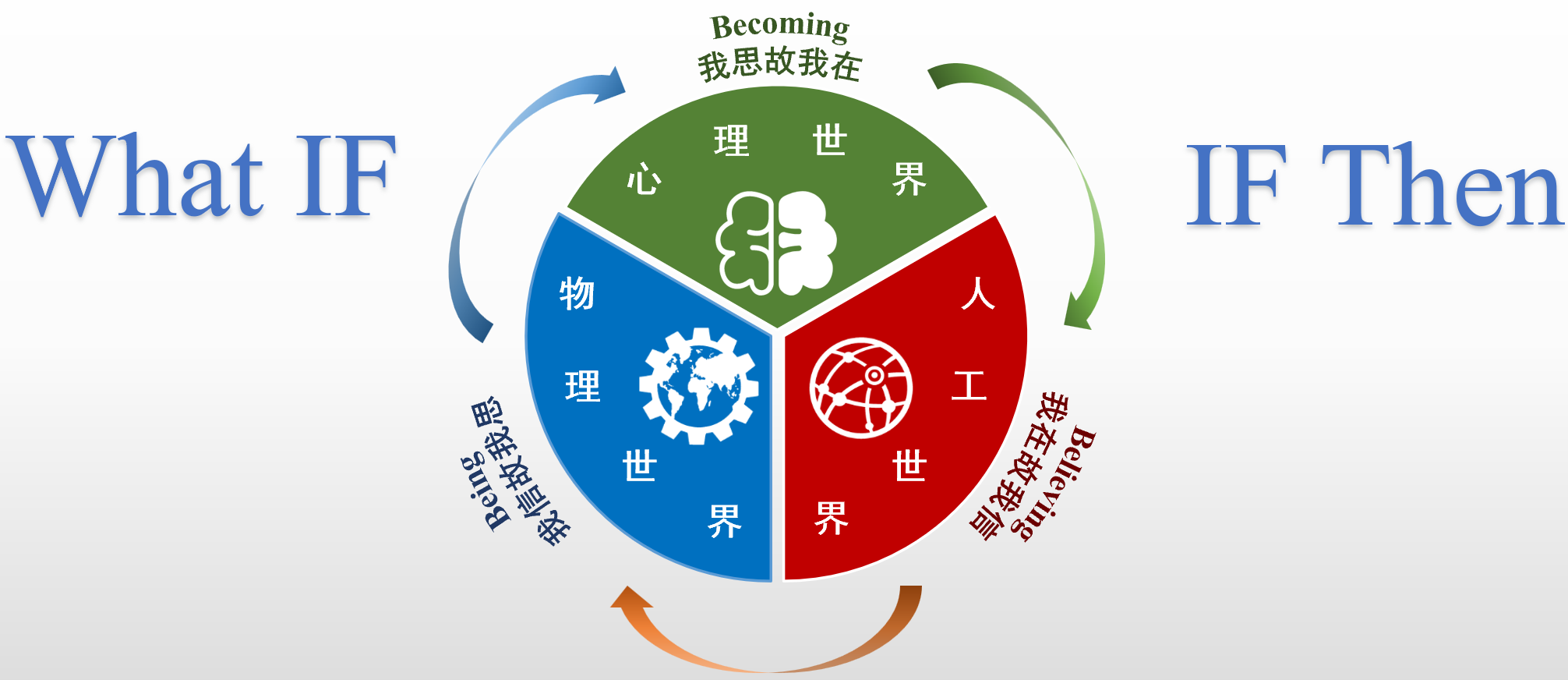

马斯克最近的感叹和认识:“The path to solving hunger, disease and poverty is Al and robotics (解决饥饿,疾病和贫穷的途径是人工智能与机器人)”,很有道理,但远远不够。人类的生命离不开“空气”,英文就是AIR,未来人类的智慧生存同样离不开智能时代的“新空气AIR”:Automation自动化+Intelligence智能化+Robotics机器人”。该概念不仅凸显了技术进步在社会治理与经济发展中的基础性地位,也为探讨智能时代人类生存方式与社会可持续发展之间的关系提供了新的分析框架与理论支撑。未来的智慧生命离不开Automation、AI与Robotics的结合。这一组合不仅是人类智慧生存和发展的基础,也是推动社会进步的关键。因此,我们需要不断扩展我们的知识体系,将描述性知识、预测性知识与引导性知识相结合,并在认识论层面补充“信念”的维度,在“Being”与“Becoming”之外再加上“Believing”,以保证我们在科学探索和事业追求中的价值与理性的自然延展,如图3 所示。这一理念,为中国古代哲学的“以虚无为本,以因循为用”思想注入了享新的智能科技之内容。

图3 三个世界,三种意识

从近代历史来看,人工智能起源于控制论的研究,具体可追溯至1943 年,维纳等首次正式提出“循环因果”产生智能的思想,并启发麦卡洛克和皮斯提出人工神经网络的MP 模型,从而建立了计算智能的有效机制,这一思路逐步发展为今天的深度学习、Transformer 和当下的大语言模型,这一源头在现有文献中具有唯一性,分别见于1943 年1 月与8 月的两篇奠基性论文,尽管至今几乎无人提及。

回到控制论的本源,其核心理念在于反馈与闭环,而这正是“循环因果”与“三个世界”理论相契合之处。若站在不同的世界立场,笛卡尔“我思故我在”可延展为“我在故我信,我信故我思”,最终形成整体的哲学逻辑。这种逻辑既能将社会科学中的“What if”与工程理科的“If then”结合起来,也能实现从小知识到大数据,从大数据到深智能的演化。同理,在教育领域,可以通过这一机制将个人零散的教育知识汇聚为教育大数据,再依托人工智能构建“教育深智能”。因此,教育与管理是人工智能未来最先应用和变革的关键领域,由此可实现“天人合一:人机结合、知行合一、虚实一体”的理想状态。在此过程中,理工与文科将不再分立,而是融合为“一科”:“融科”。

图4 三个世界,三种意识

四、未来学科结构

教育过程将从小学到研究生形成“从1 到无穷大”的认知路径,再通过虚实反馈平行循环实现“从无穷大到1”的落地,从而真正改善人类生活,如图5 所示。这一进程无论被称为“具身智能”还是“嵌入智能”,其实质均是人类物理知识与人工智能相结合的具体化体现。未来世界将由三个世界和三种人类构成,广义人类的主体将是数字人类,即AI Agents,数字化的“你”将成为社会常态, 占80%以上,生活在算力世界里。机器人将不超过15%,而真正具有生物人类身份的比例将不到5%,必须成为社会的主宰者或游戏规则制定者。传统文化中“望子成龙”“衣锦还乡”的观念往往以牺牲他人为代价,因而不可持续,而在数字人和机器人社会中,人类有机会将这种理念转化并延伸至数字人类与机器人群体,使95%以上的广义人类得到合理配置,从而维持人类作为最终主宰的地位。

为此,我们应该认识到人工智能本身不可被完全解释,但必须纳入治理框架,使其服务于人类。从前这一目标仅存在于梦想之中,而如今大模型为这一愿景提供了现实路径。

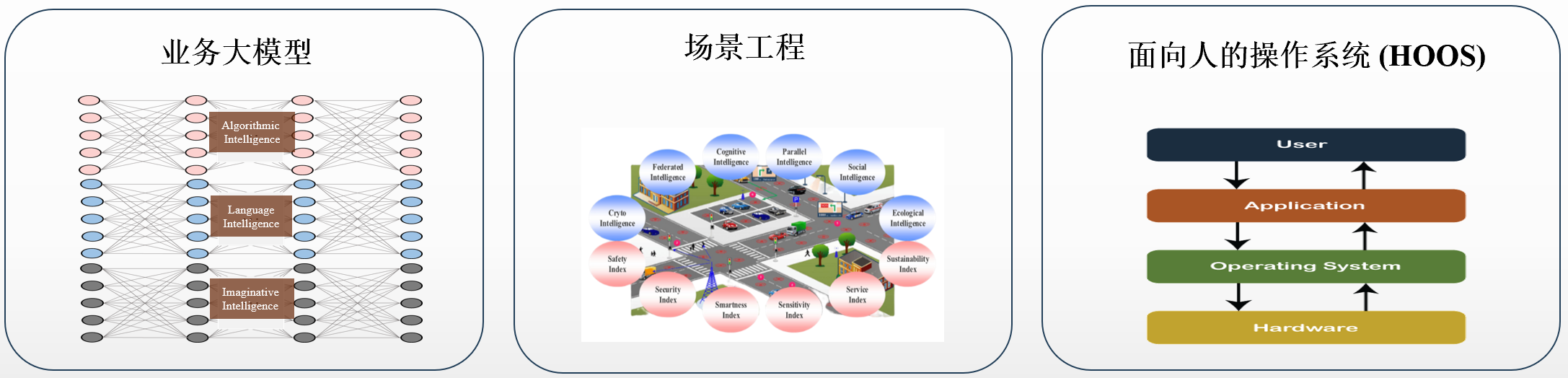

图5 基于学科交叉的元学科

如图6所示,当前的大模型呈现为“大问题,大模型”的形式,能够回答几乎所有问题,但未来必然会发展为“小问题,大模型”的业务大模型的模式,即围绕具体问题进行更加精准的解答,最终由人类作为主宰进行选择。在这一逻辑下,未来公司与组织最重要的知识产权与资产将是“场景工程”,其核心在于教育案例、管理案例与工程案例的场景化表达。如果数字员工、机器人员工与人类员工在这些场景中的表现不能达到90分甚至95分以上,则无法胜任重要岗位。当然,每个人仍然拥有生存权,这意味着未来每个人自出生便拥有基本收入保障(Universal Basic Income, UBI),并辅以普遍人道关怀,使其享有基本体面生活(Universal Humanitarian Income, HBI),但若不努力则只能维持在基本收入保障水平。最终,计算机的操作系统与人类的管理系统将分别向上与向下发展,最终合二为一,构成面向三类人类的统一系统(Human Oriented Operating Systems, H₂O),涵盖优先权、调度机制、任务分配与中断机制,由此方能迈向可持续发展的未来。

图6 三个世界,三种技术

未来人类的日常生活应以AI 自主模式(AM, Autonomous Mode)为基础,“早晨”AM的时间由机器人与数字人独立完成大部分工作,要求占二十小时以上;进入“下午”PM(Parallel Mode)模式时,人类可通过远程或云端指令让机器人和数字人继续处理事务,要求占三小时以上;而剩余约不多于5%的时间,即不超过一小时,需要处理治理、复杂或不可预判任务,进入“晚间”EM(Expert/Emergency Mode),即专家/应急模式,人类必须亲临现场,在机器人与数字人的辅助下完成任务。这才是理想的人类生活状态:新技术的应用目绝非是让人类陷入过劳模式,而是实现“机有机用,人有人用,人类应过人类的生活〞,减轻劳动强度,实现从传统996式的码农工作文化,向“1023”智侬工作模式转变:即每天早上十点上班、下午两点下班,每周工作三天;而且,每年1023的10月23日的“智侬节”开始放假,直到第二年的1月23日,形成一年内合理安排的休假与工作周期。实现这一目标的前提在于教育体系的革新,需要重新思考未来教师、学校与学习的定义,明确新一代学习者的特征。

五、新教育

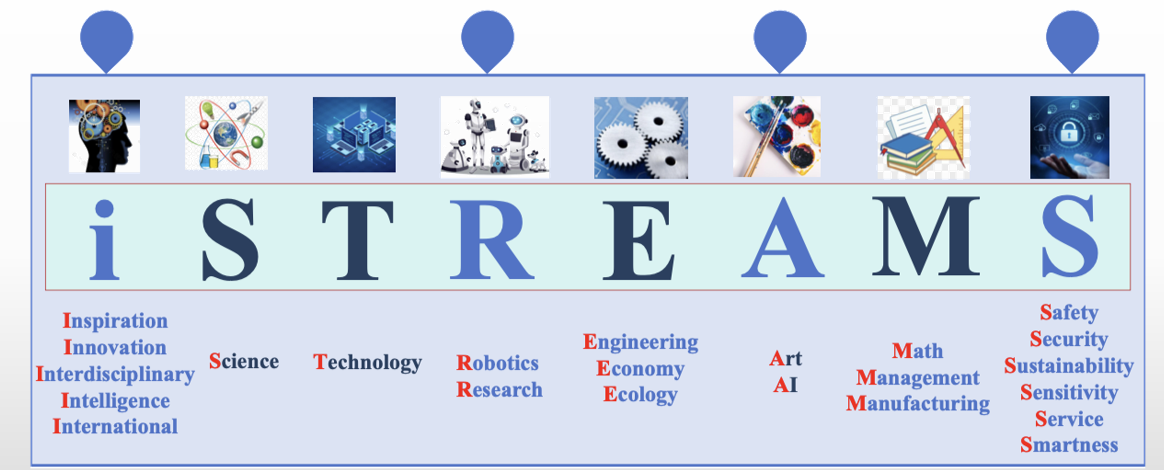

我们秉持平行教育理念,即虚拟与现实结合,核心方法为“干中学、学中干”,通过K21=iSTREAMs+ iCDIOs体系实施平行学习,如图7-8。该体系起源于2013 年QAII开启的教育创新实践,其中教师与学生均为学习者,数字化教师与学生将伴随个体终身,可根据选择持续承担教育角色。教育理念遵循怀特海的观点,即优质教育应避免灌输过多内容,而应专注于精深教学,由此提出“Make a Case for CASE”,将控制自动化理论与新物理、新数学、新化学融合,实现跨学科教学。AI 中的“A”转化为自主Autonomous,并将社会科学与人文科学纳入CASE教育,通过传统三步曲MAC(Modeling, Analysis, Control)、大模型等工具推动从分析到计算认知,从控制Control到收敛Convergence 再到MetaControl和MetaConvergence,实现新的“三步曲MAC”: MetaScience, AI, Circular Causality,最终将小知识转化为大数据,再由大数据形成深度智能。每个行业应将多样性、涌现性与收敛性整合为可教可学的流程,将复杂多变的世界转化为敏捷、聚焦、可控的体系。

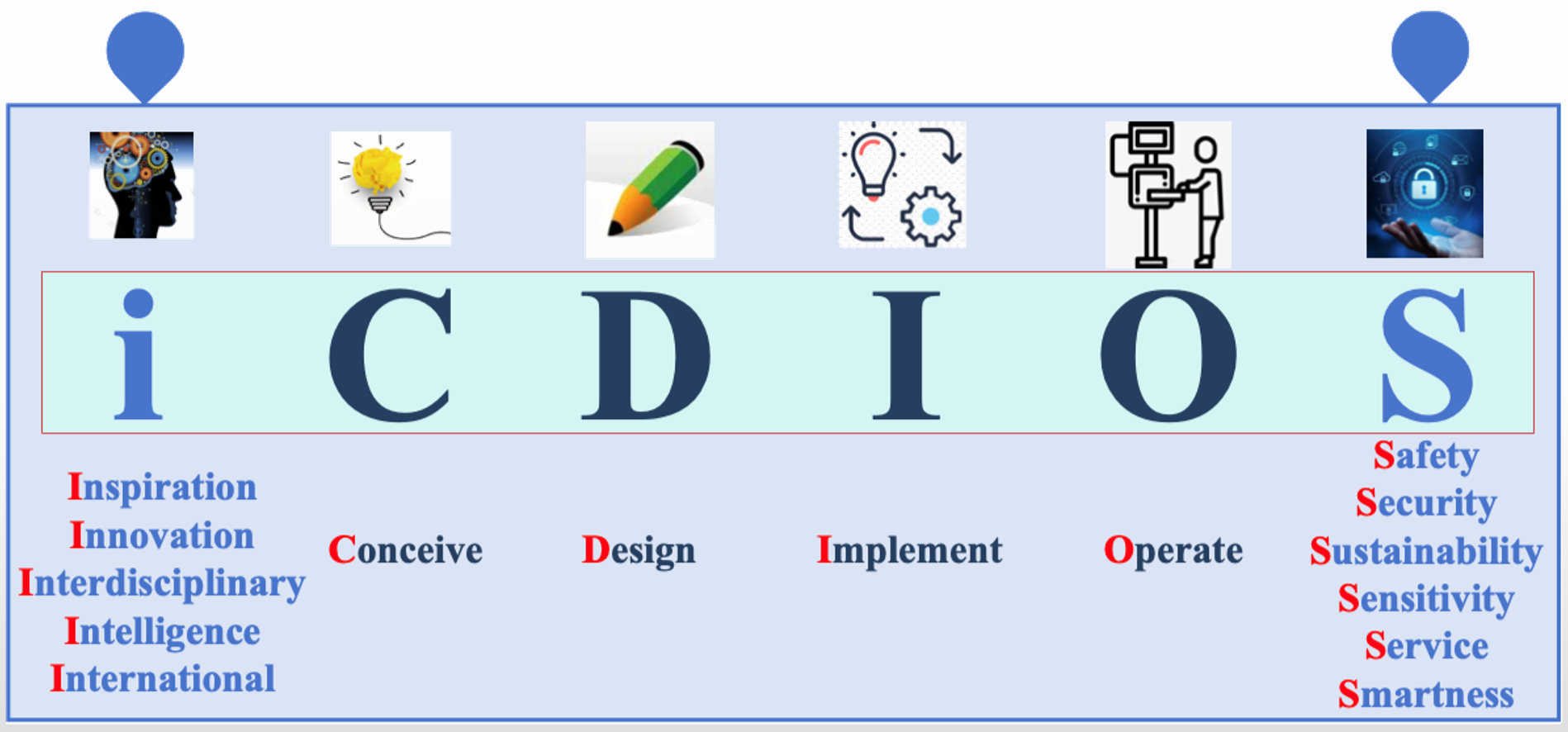

为此,我们开始了从3D 打印和社会制造入手的创新教育实验,并于2014 年在ASEE(美国工程教育学会)年会上介绍经验。之后,持续推进K21 教育体系,在原STEM和CDIO体系上改进,加入“I”,强调教学需具激励性与国际化视角等;加“S”强调安全,包括物理、信息与生态安全,并结合机器人,AI与艺术元素,构建新的人工智能教育体系。

图7 “干中学”跨学科问题解决能力培养:iSTREAMs

图 8 “学中干”跨学科问题解决能力培养:iCDIOs

六、面向终身学习的K21

自2017 年起,中国自动化学会设立智航教育基金,在云南、贵州、甘肃推广智航学校,现已覆盖32 所学校,并逐步扩展至拉萨。云南的实践经验表明,通过竞赛激发学生学习兴趣,传统考试可转化为竞赛资格赛,学生可通过计算机自测,主要培养交流、表达、沟通、调度与协调能力,这些技能与未来生活密切相关。智航教育已被国务院评为50 个扶贫样本工程之一,并在国际上推广,包括在匈牙利与马来西亚进行的人工智能K21 教育合作。中国自动化学会通过将智能科学与技术同教育相结合,推动教育深度改革,实现物理世界、信息世界与生态世界的安全,保障个人与集体利益,为人类命运共同体服务,最终走向共同智慧的社会。

*本文根据作者所作报告速记整理而成

嘉宾简介:

王飞跃,1990 年获美国伦塞利尔理工学院(RPI)计算机与系统工程博士学位。1990 年起在美国亚利桑那大学先后任助教授、副教授和教授,机器人与自动化实验室主任,复杂系统高等研究中心主任。曾任中国科学院自动化研究所副所长,现任中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室主任,中国自动化学会监事长。主要研究复杂系统、智能控制、智能机器人、无人驾驶、平行智能、平行情报、平行管理、社会计算、知识自动化等领域。